Lorenzo Costa, Portrait de femme au petit chien, c.1500 (détail), exposé au château de Windsor.

On dit que

la reine s’ennuie, dans son palais de Buckingham, depuis 65 ans, et qu’elle passe ses jours à éteindre les lampes que son entourage oublie. Il faut dire que son budget de fonctionnement a été divisé par trois, au fil des années.

Quand le soir tombe, après les heures de visite, elle se promène parfois dans les couloirs de la «

Queen’s Gallery », la collection d’œuvres d’art confiées à la Couronne.

Elle se dit qu’il faudra bien un jour dire adieu à tous ces portraits peints qu’elle a, pour certains, rencontrés vivants.

Elle pense qu’il faudra alors remplacer les grandes lettres sculptées ou gravées sur les frises et frontons et qui annoncent la Queen’s Gallery, par «

King’s Gallery », sans doute. Et c’est idiot, mais il n’y a pas le même nombre de lettres. On devra peut-être changer tout l’ensemble en augmentant légèrement la taille des caractères. Encore des dépenses.

Le site internet qui présente la collection, prévoyant, n’aura rien à substituer puisqu’il parle déjà de « collection royale ». Elle compte 450 œuvres exposées, et 5500

peintures, 9500

aquarelles et 250 000

autres choses, dans les réserves.

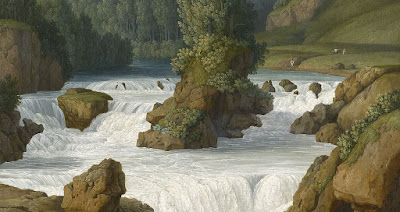

Jakob Philipp Hackert, Cascade à Isola del Liri, 1793 (détail), Collection royale.

On y trouve quantité de chevaux, de bateaux, de soldats, de chevaux, de princesses, d’hommes importants abondamment médaillés, de chiens, de chevaux, de reines, de moutons, de scènes de bataille, sans oublier les chevaux.

En somme beaucoup de croutes et de navets, mais comme on ne peut pas se tromper tout le temps, il y a fatalement de beaux tableaux et quelques chefs d’œuvre.

Ne reculant devant aucune compromission,

Ce Glob est Plat a affronté 1738 reproductions de chevaux, pour extraire un petit florilège plaisant, malgré un

outil de consultation réfrénant les performances.

(Sous la vignette, n’oubliez pas d’appuyer sur le bouton rouge de droite, qui figure un machin entrant dans un truc, pour afficher l’image en haute définition et éventuellement la télécharger).

Voici donc la

girafe nubienne d’

Agasse, une

bergère de

Berchem, un

curieux (comme toujours)

Trophime Bigot,

Rembrandt et sa femme Saskia peints par un élève,

Ferdinand Bol, un

minutieux paysage idyllique et frais de

Jakob Hackert, une charmante

scène scintillante de

Gerard ter Borch, Un des innombrables

Canaletto de la collection,

vue imaginaire des quatre chevaux de Saint Marc à Venise descendus du balcon de la basilique et placés sur des piédestaux, un

magnifique portrait du trop rare

Lorenzo Costa, un

double portrait par

Lucas Cranach (exposé à Windsor).

Et puis une

fin de journée ensoleillée de

Cuyp, un

intérieur lumineux par

De Hooch, un

singulier portrait derrière une fenêtre en trompe-l’œil,

anonyme, un

joyau de douceur,

anonyme également, une

vue de Tolède façon brumes antiques par

David Roberts, et enfin l’inévitable, pour beaucoup la merveille de la collection, l’

intérieur avec un virginal, une viole de gambe et deux personnages, ou

Leçon de musique, de

Vermeer.

Actuellement visible uniquement dans des visites guidées de Buckingham, il quitte rarement l’Angleterre. En Europe, il n’a visité que deux fois la Hollande, à La Haye en 1996 et 2017.

Maitre anversois, La vierge et deux saintes, c.1520 (détail), Collection royale.

Trophime Bigot, Dans l'atelier de Joseph, c.1630 (détail), exposé au château d'Hampton Court.

Également dans la Collection royale, le

Massacre des innocents, scène biblique par Pieter Brueghel l’ancien, mérite un paragraphe particulier parce qu’il a une petite histoire croustillante.

Peint vers 1565, c’est une variante fidèle

d’un tableau actuellement au Kunsthistorisches museum de Vienne. On y voit des soldats espagnols et allemands exterminer dans la neige des enfants en bas âge (ils razziaient effectivement les Pays-Bas à l’époque du tableau).

Mais celui de Londres a été retouché après la mort de Brueghel, entre 1604 et 1621, et transformé en épisode de pillage. Les enfants on été remplacés par des volailles diverses, des dindes, un cygne, un sanglier, une grande poterie et un veau au premier plan. Seuls deux ou trois enfants, pas encore morts sur la version de Vienne, ont été également épargnés par cette censure vertueuse. Au centre, commandant la troupe, la grande barbe reconnaissable du duc d’Albe a certainement été escamotée, au fond les flammes d’un incendie consumant les maisons et le ciel ont été ajoutées, puis effacées en 1941.

Malgré la présence des enfants sous la couche de repeints, les restaurateurs anglais ont préféré conserver la version animalière, qui, si elle ne dénature pas l’intention politique de Brueghel, l’édulcore sérieusement.

L’énorme rétrospective Brueghel (ou Bruegel) qui vient de débuter pour 4 mois, à Vienne en Autriche (chose qu’on ne voit qu’une fois dans une vie, comme l’annonce le

site de l’exposition), était l’occasion idéale de juxtaposer les deux tableaux pour les livrer au jeu des 7 erreurs. Mais la reine n’a pas voulu prêter son Brueghel.

On ne lui a peut-être pas demandé.