En juillet 2015 le Louvre, par le moyen du concept de «

billet unique », maquillait une augmentation de 25% du prix de l’entrée au musée. Ce nouveau billet donnait désormais droit à la visite, le même jour, des collections permanentes et de toutes les expositions ouvertes.

Depuis, le Louvre n’avait pas encore organisé d’exposition « qui cartonne », de ces expositions où le visiteur ne peut acheter son billet qu’en le réservant à l’avance et en précisant l’heure de sa venue, afin de réguler le déferlement prévu des foules de visiteurs.

Or c’est ce qui arrive depuis le 22 février et jusqu'au 22 mai avec l’exposition «

Vermeer et les maitres de la peinture de genre », exhibition promise à tous les records de fréquentation qui regroupe presque un tiers des tableaux de Vermeer (ce qui n’en fait cependant que 12, dont certains plutôt douteux).

Et on réalise soudain, avec les responsables du musée certainement, que le système de réservation horaire n’a plus aucun sens lors de l’achat d’un billet unique puisque le visiteur peut décider une fois sur place d’aller voir ou non l’exposition, et à n’importe quelle heure. Toute anticipation des flux est devenue impossible.

Alors le Louvre, qui doit respecter les règles de sécurité qui imposent un nombre maximum d’humains (500 dit-on) en même temps dans une exposition, a mis en place une stratégie géniale en 3 étapes simples :

1. Le client réserve sur internet son entrée dans l’enceinte du musée. Il précise la demi-heure de son arrivée, durant laquelle il stationnera alors dans la première file d’attente, sans abri. Au-delà de cette demi-heure, en cas de retard, le client redeviendrait du bétail qui n’a pas réservé et retournerait dans la file d’attente des infortunés, qui peut durer plusieurs heures. Notons que le billet acheté en ligne accuse une hausse de 42%, à 17 euros. Les privilèges se payent.

2. Une fois dans l’enceinte du musée, clients ou bétail se plantent derrière une nouvelle file d’attente, cette fois pour réserver un créneau horaire de visite de l’exposition. On peut supposer qu’elle sera un peu moins longue que l’attente passée sous la pluie puisque les visiteurs venus voir les collections permanentes auront été écrémés.

3. Enfin, à l’expiration de cette deuxième attente, c’est face à la personne préposée à la distribution des horaires de disponibilité de l’exposition que le visiteur connaitra enfin son sort en apprenant à quelle heure il pourra espérer voir ses Vermeer. Et là, aucune prévision n’étant possible, cette troisième attente sera plus ou moins longue, c’est selon... Faisons confiance à la puissance organisatrice des gestionnaires de l’établissement public administratif du Louvre.

Et ne parlons pas du touriste un peu connaisseur qui était venu pour l’exposition simultanée consacrée au peu connu et caravagesque Valentin de Boulogne, qui n’a pourtant rien d’une exposition qui cartonne. Au milieu de ce cataclysme, il y a longtemps qu'il se sera immolé.

Quelques heures ont passé…

Allons bon, au moment de mettre sous presse, un article de

Monsieur Rykner signale que dès le jour d’ouverture des deux expositions les réservations pour l’entrée dans l'enceinte du musée sont déjà complètes jusqu’au jour de leur fermeture, et que du bétail qui a déjà réservé et réussi à entrer dans le musée peut se voir refuser l’entrée à l’exposition pour laquelle il avait payé. D'ailleurs le service de

billetterie officielle en ligne est indisponible aujourd'hui «

en raison d'un problème technique », ce qui n'est pas grave puisqu'il ne sert à rien.

Finalement, pour une des rares fois que

Ce Glob est Plat décide de parler d’une exposition qui est encore visible, elle ne l’est plus.

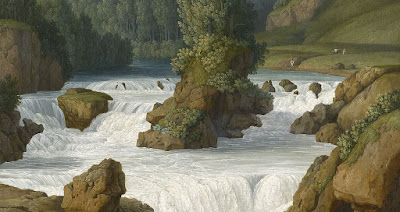

Alors pour nous consoler, voici donc sur l'illustration plus haut les 12 Vermeer exceptionnellement réunis à Paris et que nous ne verrons pas, sauf à poireauter dans une file d’attente sans abri pendant des heures sans garantie de pouvoir finalement entrer.

Vous y trouverez, dans le sens occidental de lecture,

deux femmes et une lettre,

la peseuse,

la yaourtière,

la dentelière,

la lettre interrompue,

le collier,

un géographe,

un astronome,

un luth,

une allégorie,

une viole de gambe,

un virginal, auxquels il faudrait ajouter deux Ter Borch d’Amsterdam (

Femme au miroir et la célèbre Conversation galante), un Ter Borch de La Haye (

Femme écrivant une lettre), deux Metsu de Dublin (

Homme écrivant une lettre et Femme lisant une lettre), des Gérard Dou et une cinquantaine d’autres choses palpitantes.

Et réservons une pensée attristée pour le pauvre

Valentin de

Boulogne,

dommage collatéral qu’on ne pourra sans doute pas visiter non plus.

Mises à jour : Le chaos dû à l'incurie du Louvre prenant de l'ampleur, vous trouverez ici régulièrement mis à jour des liens vers les articles et témoignages significatifs sur le sujet :

25.02. Les mésaventures d'un visiteur pourtant privilégié où l'on apprend que la 3ème attente peut durer 5 heures !

25.02. Une description du désastre dans un journal sérieux (attention, pour excuser la négligence du musée on commence à rendre le public responsable, qui viendrait en trop grand nombre).

27.02. Pour qu'il ne reste aucun souvenir de ce fiasco le Louvre interdit (parfois violemment) aux veinards qui visitent de photographier les œuvres des deux expositions. Calimaq en profite pour rappeler en détail et avec force arguments juridiques que cela constitue un abus de pouvoir administratif et que le Louvre agit dans la plus parfaite illégalité.

27.02. Dans un communiqué farci de contrevérités le Louvre reconnait (implicitement) ses erreurs et déclare travailler maintenant à la mise en place des réservations obligatoires en ligne avec créneaux horaires, ce qui aurait dû être fait depuis des mois. Il reste à savoir combien de temps leur sera nécessaire pour développer cette simple fonction.

28.02. Sur le site de Libération, un article synthétique mais complet et détaillé sur l'autorisation de photographier dans les expositions temporaires reprend l'essentiel de l'argumentaire de Pierre Noual sur S.I.Lex le blog de Calimaq.

28.02. Sur le site du Parisien, organe beaucoup lu, un petit article désagréable et raffiné (à propos de la Laitière, « le Louvre patine dans la semoule ») le journal rapporte que la réservation des billets en ligne devrait reprendre aujourd'hui...

01.03. Dans le nouveau numéro 39 de Grande Galerie, le journal du Louvre, le président du musée claironne dans son éditorial sur la révolution de l'accueil des visiteurs opérée au Louvre en 2016. Prémonitoire !

02.03. Le Figaro du 28.02 a obtenu des informations sur les nouvelles modalités de billetterie. Et elles ne sont pas vraiment claires. Le site de réservation en ligne rouvrirait le lundi 6 mars. On pourra cette fois réserver un créneau horaire d’entrée dans l’exposition (mais laquelle, Vermeer ou Valentin, ça n’est pas précisé. Espérons pour les amateurs de Valentin que la distinction sera faite à ce moment). Cependant cette réservation n’empêcherait pas, d'abord la file d’attente à l’extérieur du musée, puis la deuxième file dans le hall du musée, mais qui serait limitée à 45 minutes, promesse du Louvre. On ne voit pas du tout comment cela peut s’agencer si la réservation n’est pas un coupe-file d’entrée dans l’enceinte du musée !

05.03. Hier samedi Monsieur Hasquenoph (LouvrePourTous) faisait paraitre un sidérant récapitulatif du fiasco du Louvre. On y lisait les mots incompétence, illégalité, chaos total, effarement, pagaille, pratique commerciale trompeuse, scandaleux, plaintes, remboursement, et enfin préavis de grève. Car il dévoilait, pour ajouter au désastre, qu'un préavis de grève reconductible du personnel du musée, qui se sent dans l'insécurité et subit des agressions de la clientèle en raison du manque d'organisation, a été déposé pour le 10 mars (et peut-être les 7 et 8 mars).

Néanmoins le Louvre a mis en ligne hier le nouveau mode de réservation (présenté plus haut le 2 mars et prévu pour le 6) mais le site était submergé et inaccessible quasiment toute la journée. Aujourd'hui l'achat de billets est possible et confirme que la solution est encore défectueuse, notamment parce que la méthode des files d'attente consécutives n'a pas beaucoup changé, parce que la réduction des délais n'est qu'une promesse, et parce que l'exposition Valentin est toujours solidaire de Vermeer et que les amateurs qui auraient envie de la voir seront probablement découragés par la longue attente et les difficultés d'accès. Et les salles Valentin resteront certainement presque vides.

09.03. La Tribune de l'art relatait hier un fait sidérant : un étudiant était évacué par la police dans la plus parfaite illégalité parce qu'il photographiait dans l'enceinte de l'exposition Vermeer !