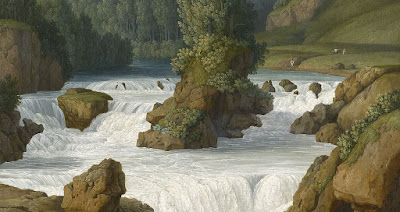

Nœud de l’affaire de Gotha, la Zwickau Kombi AWZ-P70 bleue aperçue par un témoin sur les lieux du crime, près du château de Friedenstein, dans la nuit du 13 décembre 1979 (reconstitution).

La chaine Arte a diffusé, ou diffusera - qui de sensé regarde encore la télévision ? - une série intitulée "

Art Crimes : tableaux volés", série de 6 "documentaires" sur des voleurs de tableaux, un des plus vieux métiers du monde. 5 des 6 films sont à présent visibles librement

sur le site Arte.tv jusqu’au 29 juin 2023.

"Documentaire" est un terme impropre car les auteurs y déploient des astuces de réalisateur de cinéma à sensations, en imitant l’ambiance de films noirs comme "

Ascenseur pour l’échafaud". On n’y parle pas d’art ni de peinture, mais de vols de tableaux, de leurs auteurs et de leurs justiciers.

Soigneusement mis en scène, les cambrioleurs (quand ils ont survécu à la prison) et les policiers qui les ont traqués (souvent retraités) content leurs mésaventures, sous une belle lumière de confessionnal, en phrases courtes, interrompues par de longues scènes de ville la nuit, nappées de musique pour ascenseur. On les fait parfois reconstituer évasivement une scène censée ressembler à ce qu’ils ont vécu, ou on le demande à leur famille, à des amis, des témoins, enfin à tout ce qui pourrait rappeler qu’on est toujours dans une histoire vraie, mais belle comme une fiction.

Hélas dans la réalité les vrais voleurs et les vrais gendarmes n'ont rien de très passionnant à dire, "on s’est aperçu alors que l’échelle était trop courte", ou "Gégé avait oublié les clés du camion", ou "C'est juste, on l’a un peu secouée, mais elle a tout avoué". Et le tout sans suspense puisqu’on connait dès le début les coupables (ils sont devant la caméra) et leur motivation, qui n’est que l’argent. Résultat, si on ne s’est pas endormi, on s’ennuie fermement. Et longtemps, une heure et demi par épisode.

Un des 5 films fait exception, bien qu’affligé du même style, c’est l’épisode intitulé "

Frans Hals: Gotha, 1979", le vol le plus ancien de la série.

Le coupable (soupçonné) n’a jamais été accusé du vol, et on n’aura aucune certitude sur sa culpabilité ou ses motivations, puisqu’il est mort en 2016 et pour cette raison ne pouvait pas décemment paraitre devant la caméra. La reconstitution lente et fragmentaire de sa vie, par des témoignages, nous tient malgré tout en haleine, comme dans un roman de Joseph Conrad.

Et on se demandera longtemps comment cinq tableaux inestimables, notamment de

Frans Hals ou

Holbein l'ancien, dérobés dans un château d’Allemagne de l’est supposément par un conducteur de train, ont pu se retrouver accrochés plus de 30 ans dans le modeste salon d’une famille chrétienne et tranquille d’Allemagne de l’ouest, pour être finalement restitués et retrouver les mêmes murs, après avoir pendant presque 40 ans secrètement hanté la vie d’un homme dont on apprendra si peu de choses, mais qu’on ne pourra que plaindre, et peut-être admirer.

Si vous n’avez pas 90 minutes mais seulement 15 de disponibles, le journaliste Philipp Bovermann écrivait en octobre 2020 dans le Süddeutsche Zeitung de Munich un long article sur l’affaire de Gotha, traduit et partagé par Courrier international. Par ailleurs la Gazette Drouot racontait en avril 2022 l'historique de la collection du musée de Gotha. Certains détails de l'affaire y semblent moins romanesques que sur l'écran, mais pas nécessairement plus justes, le forgeron conducteur de train y devenant par exemple chauffeur routier.

Mise à jour le 7.03.2023 : Le 6ème film de la série est disponible depuis aujourd'hui sur le site Arte.tv. C'est l'histoire, ou plutôt l'absence d'histoire, du vol en 1969 de la Grande nativité de Caravage dans l'oratoire San Lorenzo de Palerme en Sicile. C'est le pire des films de la série. Il n'y a rien à en dire, aucun indice sérieux depuis 53 ans, alors les auteurs en ont fait une vague histoire de la mafia sicilienne. Délayage et ennui, on ne verra même pas une reproduction du tableau.