Ce monde est disparu (14)

On se dispute régulièrement ses dessins originaux chez Heritage Auction, maison d’enchères américaine d’objets de collection, et il viennent d’atteindre des sommets le 21 juin 2024, avec 66 000$ pour le dessin de couverture de⚡️Tomb of Terror #5 de 1952, et 840 000$ pour celui de⚡️Black Cat Mystery #50.

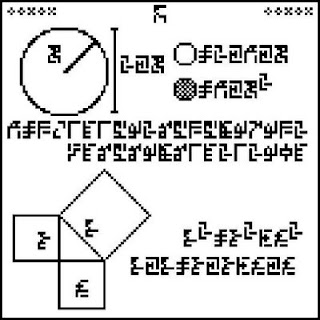

En 1898 Marie et Pierre Curie découvrent deux éléments inconnus qu’ils appellent le radium, parce qu’il était vraiment très radioactif, et le polonium parce que Marie était d’origine polonaise. Ils les manipulent sans retenue et remarquent que le radium peut soigner des affections cutanées et même certaines tumeurs. Ils inventent en 1901 avec Becquerel la radiumthérapie ou Curiethérapie. Malgré l’alarme d’Edison qui perd son assistant en 1904 et abandonne les recherches dans le domaine, et les avertissements de nombreux scientifiques, l’industrie enthousiasmée met alors du radium⚡️partout. Les horlogers colorent aiguilles et chiffres des réveils qui brillent dans le noir, les pharmaciens en truffent pansements, pommades et potions, le miraculeux radium s’applique, se respire, se boit, s'avale, on fume des cigarettes au radium, on se maquille au radium, on couvre les enfants d'une petite laine au radium. Cela dit le radium était si rare et cher qu’on peut soupçonner que tous ces produits, comme les médicaments homéopathiques, ne contenaient pas le moindre atome de substance active (sauf dans l'horlogerie, sans quoi ça n'aurait pas fonctionné, et qui fut d'ailleurs confrontée à des maladies professionnelles en corrélation).Marie Curie devra à ses découvertes deux prix Nobel et une Leucémie carabinée. C’est en 1934 seulement, année de sa mort, que l’exposition à la radioactivité sera réglementée en France.

Mise à jour le 19.07.2024 : preuve des bienfaits de la radioactivité, on apprend de la chaine "La tronche en biais", que pour contrecarrer le traffic croissant de cornes de rhinocéros vers l’Asie (la médecine traditionnelle chinoise leur attribue des propriétés fantasmées), et la disparition de l'espèce, les scientifiques sud-africains envisagent - et ont commencé à le pratiquer - d’inoculer un produit radioactif, inoffensif pour la bête disent-ils, dans la corne des rhinocéros, et qui empoisonnerait sournoisement les consommateurs de poudre de corne. Mais peut-être n'est-ce qu'une intoxication de l'information, une mise en scène pour dissuader les trafiquants. Merveilleux, n’est-il pas ?

.jpg)